Von Leonard Schmidt

“For an audience to be given a place to mourn–this is at the root of why we make theatre, in an ancient, ancient way,” erinnert sich Sarah Ruhl an ein Theatererlebnis aus ihren frühen Erwachsenenjahren, nach dessen Ende sie bitterlich weinen musste. Mit diesen

Worten erfasst Ruhl in the Baltimore Waltz eine Erkenntnis über die transformative Kraft des Theaters: Theater vermag in einem gemeinsamen Raum für Heilung zu sorgen. Mit Eurydice adaptiert und personalisiert Sarah Ruhl den Mythos von Orpheus und Eurydike, indem sie die wichtigste und dauerhafteste Liebe in Eurydikes Leben nicht dem Orpheus, sondern ihrem Vater widmet.

Auf dem Tod ihres eigenen Vaters basierend, den sie im frühen Erwachsenenalte verlor, verlagert Ruhl den Fokus der Geschichte um Eurydike auf eine Rückreise in die Vergangenheit zu einem letzten, unmöglichen Gespräch mit einem verlorenen geliebten Menschen. Gleichzeitig ist das Stück Eurydice aber auch eine Reise zum Selbst, auf der sich die Figur der Eurydike loslöst vom paralysierenden Blick des Orpheus und sich emanzipiert. Die Inszenierung der University Players aus 2024 macht deutlich, warum Eurydike auch mehr als zwanzig Jahre nach der Uraufführung noch immer aufwühlend und einfühlsam bleibt. Ich denke, einer der Gründe dafür ist die besondere Leichtigkeit, die Ruhl in ihr Skript einfließen lässt und die sich in die ganze Inszenierung ergießt. Ruhl beschreibt in 100 Essays I Don‘t Have Time to Write diese Leichtigkeit als: “philosophical choice to temper reality with strangeness, to temper the intellect with emotion, and to temper emotion with humor”.

Dass zwischen Orpheus und Eurydike nicht alles rund läuft, bemerkt man sofort. Obwohl die beiden Hals über Kopf verliebt sind, verstehen sie sich nicht. Dem zugrunde liegt ihre fundamental unterschiedliche Art, die Welt zu begreifen: Orpheus lebt in einer Welt der Musik, Eurydice in einer des Wortes, wie Leslie Atkins Durham 2013 schreibt. Während sie gerne philosophische Theorien mit ihm teilen möchte, versucht er vergebens, ihr seine neue Komposition beizubringen. Was anfänglich banal erscheint, wird jedoch ausschlaggebendfür Eurydices zweiten Tod im Ende des Stücks. Sarah Ruhl beschreibt die beiden in einer Regieanweisung als „a bit too young and a bit too in love“.

Gemäß dem griechischen Mythos stirbt Eurydice noch am Hochzeitstag – bei Ruhl jedoch nicht am Biss einer giftigen Schlange, sondern durch einen Ausrutscher im Treppenhaus. In diesem befand sie sich aber nicht durch Zufall, sondern weil sie mit dem Versprechen auf einen Brief von ihrem längst verstorbenen Vater dorthin gelockt wurde. Sie stirbt in Folge ihres Sturzes und trifft in der Unterwelt ihren Vater. Er hilft ihr, Sprache, Erinnerungen und schließlich ihr Bewusstsein, die sie bei ihrem Tod verloren hat, wiederzufinden. In der Unterwelt in einem fragilen „room of string“ trotzen die beiden den Umständen der Unterwelt, von einem Chor aus Steinen bis zu einem Kleinkind-Herr-der-Unterwelt auf einem Laufrad. Vater und Tochter durchleben eine Art zweiter Kindheit, und Stück für Stück findet Eurydike zu sich selbst zurück.

Die ganze Zeit versucht Orpheus parallel, einen Kontakt zu Eurydike herzustellen und sie in die Oberwelt zurückzuholen. Als er endlich mit Hilfe seiner Musik, die die Herrscher der Unterwelt gerührt hat, am Tor zur Oberwelt ankommt, entscheidet sich Eurydike, in der Unterwelt zu bleiben.

Anders als im Originalmythos, in dem Orpheus‘ Versagen ihr Schicksal besiegelt, entscheidet sich Eurydike hier aktiv durcheinen Ausruf seines Namens gegen die Erlösung aus der Unterwelt.

Auch wenn diese Entscheidung mit Schmerz einher kommt, zeigt sie Eurydikes neugefundenes Verständnis. Die Reise in die Unterwelt war auch eine Reise zu ihr selbst, in der sie sich emanzipiert und ihre Liebe und Abhängigkeit zu Orpheus abstreift. Ruhls Interpretation des Mythos verleiht Eurydike Handlungsfähigkeit und befreit sie davon, in den Augen des Orpheus nur Objekt zu sein.

Ruhls Konzept der Leichtigkeit geht auf das 1985 erschienene Werk Six Memos For The Next Millenium des italienischen Schriftstellers Italo Calvino zurück, in dem er sechs literarische Qualitäten erörtert, die er für das Jahr 2000 und darüber hinaus für wichtig hält. Leichtigkeit bedeutet für Calvino, kurz gesagt, statische und konventionelle Strukturen zu reinterpretieren, zu verwandeln und ihnen somit eine neue Wertigkeit zu geben. Als einfaches Beispiel nimmt er das Gefühl von Melancholie, die er als “sadness that has taken on lightness” bezeichnet. Wo Traurigkeit sonst oft von Angst begleitet wird, die sie lähmt, verleiht der Humor der Traurigkeit eine beflügelnde Qualität und ermöglicht es, sie anders zu erleben. Mit anderen Worten: Leichtigkeit bedeutet die Umwandlung einer erdrückenden Gegenwart in einen Zustand, der die Möglichkeit der Hoffnung beinhaltet, wie Thomas Butler in From Pontius Pilate to Peter Pan: Lightness in the Plays of Sarah Ruhl beschreibt.

In Eurydice entsteht ein Raum, den das Publikum selbst erfahren muss und der es emotional intensiv fordern kann – und die Möglichkeiten bietet, sich ganz persönlich mit Verlust und Trauer auseinanderzusetzen. In einer Weise spendet dieses Stück durch seine Leichtigkeit also nicht nur Trost, sondern lässt auch eine kollektive Trauererfahrung zu. In einer Welt, in der der Tod und der Umgang mit ihm noch immer totgeschwiegen wird, ist Eurydice daher eine erfrischende Neudefiniton der Trauerbewältigung, die durch den Ritus der kollektiven Theatererfahrung an Kraft gewinnt.

Die Schwere der Trauer wird nicht vergessen, sondern durch Leichtigkeit in etwas neues, hoffnungsvolleres verwandelt.

Inhaltlich verschafft der Kunstgriff des noch „lebenden“ Vaters eine gewisse Leichtigkeit im Umgang mit dem Tod. Der Vater, so behauptet es das Stück, verfolgt seit seinem Ableben das Leben seiner Tochter wie durch einen doppelseitigen Spiegel. Bühnenbild und Lichtkonzept verstärken dabei diesen Effekt und unterstreichen die Halbdurchlässigkeit der Welten. Bühnenbildlich ergießt sich ein Fluss aus Kabeln aus einer Trommel über die Bühne bis in den Zuschauerraum und teilt damit die Bühne in zwei Hälften. Lichtkonzeptionell ist die Oberwelt mit einer hellen, warmweißen Frontbeleuchtung ausgestattet, während die Unterwelt durch ein gedämpft blaues Oberlicht beleuchet wird. Während damit die Physik des Doppelspiegels und die symbolische Teilung in Ober- und Unterwelt verstärkt wird, erlaubt dieses Konzept auch ein praktisches Spiel mit Simultanität.

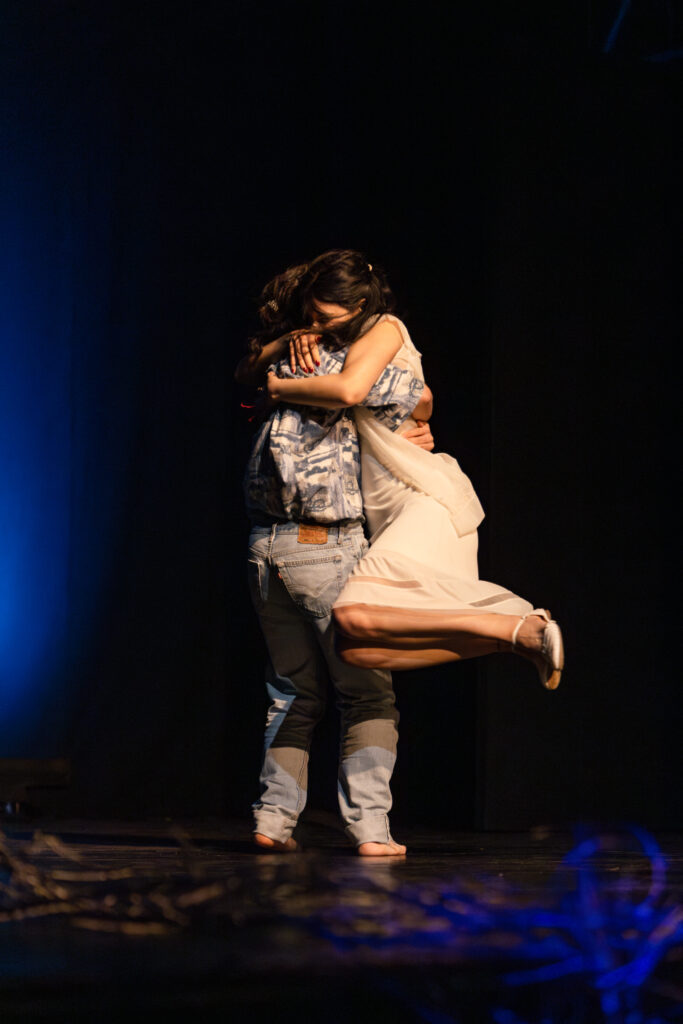

Während Eurydice in der Welt der Lebenden zum Altar schreitet, begleitet ihr Vater ihren Gang in einer herzzerreißenden Choreographie in der Welt der Toten. Obwohl Eurydice ihren Vater nicht physisch sehen kann, bleibt er Teil ihres Lebens. Diese konkrete Behauptung entspricht Calvinos Konzept der Leichtigkeit: Das Stück erlaubt den Zuschauer*innen, sich dies vorzustellen, wenn sie dies denn möchten. Es entsteht die Möglichkeit ganz persönlich über eigene verlorene geliebte Menschen zu trauern. Damit mag Eurydice genau das erfüllen, was Sarah Ruhl als Essenz des Theaters sieht: einen Raum für Trauer und Transformation zu schaffen, in dem Schmerz nicht verdrängt, sondern in Hoffnung verwandelt wird.

Am Ende von Eurydice trifft Eurydike eine Entscheidung, die ihre Entwicklung als Figur abschließt und gleichzeitig zutiefst menschlich bleiben lässt. Indem sie Orpheus’ Namen ausruft und sich bewusst gegen ihn entscheidet, nimmt sie Abschied von ihrer Liebe, erkennt gleichzeitig aber auch die Endgültigkeit ihrer Entscheidung. Mit den Worten „If ifs and ands were pots and pans, there’d be no

need for tinkers“ reflektiert sie, dass ihre Beziehung zu Orpheus, obwohl wichtig für beide, keine Zukunft hatte.

Obwohl der Abschied für sie die richtige Entscheidung war, schmerzt er dennoch. Nicht aus Reue, sondern weil etwas Bedeutsames zu Ende gegangen ist und sie selbst dieses Ende gewählt hat. Sie akzeptiert dadurch aber auch, dass Schmerz Teil des menschlichen Daseins ist und dass Wachstum oft mit Verlust einhergeht. Mit diesem Sprichwort fängt Eurydike am Ende die Unvollkommenheit des Lebens und seine Folgen als einen Teil von dessen Schönheit ein. Es zeigt, dass man an diesen Unvollkommenheiten des Lebens und ihrer Unvermeidlichkeit wachsen kann, wenn man sie erkennt. Diese Dualität von Schmerz und Wachstum verkörpert genau das, was Calvino als Leichtigkeit beschreibt: die Fähigkeit, etwas wie die Trauer in etwas leichteres zu verwandeln. Hier ist es die selbstbestimmte Handlung, die Hoffnung und Reife zugleich bedeuten.

Sarah Ruhl zeigt mit Eurydice, was Theater leisten kann, nämlich einen Raum für Trauer und Transformation schaffen, in dem Schmerz nicht geleugnet wird, sondern als ein Teil des Lebens verstanden werden darf (und wahrscheinlich auch muss).

Foto (c) Sarah Naumann

Schreibe einen Kommentar