Von Carolin Gärtner & Henny Fleischmann

Im Theater entsteht für die Zuschauer die Faszination oft dadurch, dass sie sich auf die Suche nach den Motiven einer Figur begeben können. Im Stück Equus scheint es am naheliegendsten, über Alans Motivation und die Hintergründe seiner Tat nachzudenken. Zugleich liegt der Fokus des Stücks auf der therapeutischen Beziehung mit Alans Therapeut Dysart. Hier stellt sich die womöglich weniger intuitive Frage, inwieweit Dysart vor dem Hintergrund der eigenen Motive die fachlich richtigen Entscheidungen trifft.

Zu Beginn lohnt es sich dennoch, einen Blick auf Alan zu werfen. Eine verhaltenstherapeutische Perspektive auf die Entstehung psychischer Erkrankungen geht von multiplen Einflussfaktoren aus. Das sogenannte „biopsychosoziale Modell“ basiert auf der Annahme, dass die Entwicklung psychischer Erkrankungen am besten durch eine komplexe Interaktion zwischen u. a. genetischer Prädisposition, Persönlichkeitseigenschaften, gelerntem Verhalten und Grundbedürfnissen erklärt werden kann. Bezogen auf Alan bedeutet dies, dass nicht von einer einzelnen „Ursache“ für seine Tat auszugehen ist.

In Abwesenheit eines klaren moralischen, religiösen und sexuellen Kompasses in der Welt um ihn herum, erschafft Alan sich selbst den Pferdegott Equus als Instanz, die ihm sagt, was richtig und was falsch ist.

Es ist viel eher anzunehmen, dass er durch eine Vielzahl an Erfahrungen und Eigenschaften beeinflusst wurde, wie zum Beispiel Unsicherheiten im Kontakt mit anderen Menschen, die widersprüchlichen Ansichten zu Moral und Religion, die er von seinen Eltern erlernt hat, sowie Schwierigkeiten im Umgang mit Ärger und Wut. Hinzu kommt seine sexuelle Anziehung zu Pferden, die teilweise durch eine frühe Lernerfahrung erklärbar scheint. In Abwesenheit eines klaren moralischen, religiösen und sexuellen Kompasses in der Welt um ihn herum, erschafft Alan sich selbst den Pferdegott Equus als Instanz, die ihm sagt, was richtig und was falsch ist. Gleichzeitig erfährt Alan in Gegenwart von Equus Selbstsicherheit und Macht sowie einen Raum, seine Sexualität auszuleben. Dies sind Erfahrungen, welche Alan ohne Equus vermutlich nicht machen könnte.

Alans Glaubenssystem scheint in sich geschlossen und stabil zu sein. Es beginnt erst zu zerfallen, als es durch Jill herausgefordert wird. Mit Jill erlebt Alan zum ersten Mal Nähe und Begierde für einen Menschen, und dieses Erlebnis stellt eine Herausforderung für ihn dar, die mit seiner bisherigen Weltsicht nicht vereinbar ist. In deren Zentrum steht Equus, als bisher alleiniger Fokus von Alans Fantasien. Der Konflikt eskaliert, da Jill Alans Grenze nicht respektiert und versucht, ihn zu überreden, mit ihr zu schlafen. In die Enge getrieben, wird Alan mit inneren Widersprüchen konfrontiert: Einerseits möchte er grundsätzlich diese sexuelle Erfahrung machen, wenn auch nicht in diesem Moment, andererseits stellt es einen Verrat an Equus dar. Für Alan ist dies ein unerträgliches Dilemma und seine Tat scheint ein verzweifelter Versuch zu sein, daraus auszubrechen. Diese Erfahrung und die Tat selbst lassen Alan traumatisiert zurück.

Alans Glaubenssystem scheint in sich geschlossen und stabil zu sein.

Dies bedeutet nicht, dass Alans Tat akzeptierbar ist. Die Frage nach Schuld, Zurechnungsfähigkeit und Strafe ist eine, die von einem Gericht oder einer forensisch begutachtenden Person gestellt werden sollte. Aus psychotherapeutischer Sicht jedoch ist menschliches Verhalten vor dem Hintergrund der jeweiligen Lerngeschichte und Biografie nachvollziehbar.

Wie gestaltet nun der Therapeut Dysart seine Beziehung zu Alan? Er beginnt damit, Empathie und ein ehrliches Interesse zu zeigen und Alan zuzuhören, ohne ihn zu verurteilen. Wenn man berücksichtigt, dass sich Alan darüber bewusst ist, dass seine sexuelle Anziehung zu Pferden ebenso wenig wie sein Glaubenssystem, das auf Equus aufbaut, sozial nicht akzeptiert ist, so sind diese frühen Interaktionen mit Dysart die erste Gelegenheit, in der Alan sich gegenüber einer anderen Person über sein Innenleben öffnen kann. Nach anfänglichen Schwierigkeiten scheint es den beiden zu gelingen, sich auf eine gemeinsame, vertrauensvolle, therapeutische Beziehung einzulassen.

Die Entscheidungen, die Dysart nun im Folgenden trifft, sind jedoch kritisch zu sehen. Zu keinem Zeitpunkt fragt er Alan nach seinen eigenen Interessen oder Zielen für die Therapie. Es gibt keine informierte Entscheidung des Patienten, ob er den Zielen, die sein Therapeut für ihn vorsieht, zustimmt. In diesem fehlenden Einverständnis manifestiert sich eine Grenzüberschreitung Dysarts – es handelt sich um einen Behandlungsfehler innerhalb der Therapie. Denn Dysart fühlt sich verpflichtet, Alan um jeden Preis „normal zu machen“: „The normal is the indispensable, murderous God of Health, and I am

his Priest.“

Es gibt keine informierte Entscheidung des Patienten, ob er den Zielen, die sein Therapeut für ihn vorsieht, zustimmt.

Doch was bedeutet eigentlich „normal“ im therapeutischen Sinne? Häufig steht „normal“ in unserem Sprachgebrauch für sozial akzeptiertes Verhalten. Im Sinne der Definition von psychischen Erkrankungen jedoch gibt es ein anderes Kriterium, das zwingend gegeben sein muss, um eine psychische Erkrankung diagnostizieren zu können. Gemäß der Weltgesundheitsorganisation WHO muss bei der betroffenen Person zwingend Leidensdruck vorliegen. Es ist nicht ausreichend, dass eine Person mit ihren Symptomen oder Beschwerden in ein Spektrum von „unüblichem“, „unnormalem“ oder sozial nicht akzeptierten Verhalten fällt. Alan jedoch hat ohne Zweifel Leidensdruck durch die Unvereinbarkeit seines Glaubens an Equus mit seiner Anziehung zu Jill. Dennoch behandelt Dysart ihn nicht mit dem Ziel, Alan einen Weg aufzuzeigen, seinen Leidensdruck zu verringern, sondern mit dem Ziel, Alan „normal“ beziehungsweise sozial akzeptiert zu „machen“. Dabei ist sich Dysart sehr wohl bewusst, dass Alan viel verliert, wenn er seinen Glauben an Equus aufgibt.

Alan kennt außerhalb seines Glaubenssystems keinen anderen Weg, um ein Gefühl von Richtung, Macht oder Selbstvertrauen zu enzwickeln und zu erleben. Ihm dieses Glaubenssystem wegzunehmen, führt dazu, dass er am Ende des Stücks mutmaßlich weniger stabil ist als zuvor. Stattdessen wäre es für ihn aus fachlicher Sicht wichtig, zunächst ein alternatives Verhalten und alternative Sichtweisen auf Moral und Sexualität kennenzulernen. Und Dysarts Verhalten erscheint umso fahrlässiger, da er selbst skeptisch und zynisch über seine mutmaßliche Aufgabe gegenüber der Gesellschaft spricht. Er weiß, dass es sich für Alan um ein Opfer handelt:

„Sacrifices to the Normal“ […] „When Equus leaves if he leaves at all – it will be with your intestines in his teeth. And I don’t stock replacements.“ […] „Can you think of anything worse one can do to anybody than take away their worship? […] I only know it’s at the core of his life. What else has he got?“

Character Dysart in EQUUS

Doch warum tut Dysart es dann doch, wider besseren fachlichen Wissens? Die Ursache mag darin liegen, dass er Alan um seine Leidenschaft beneidet: „He is full of misery and fear. But that boy has known passion more ferocious than I have felt in any second of my life.“ Es scheint naheliegend, dass es einen Teil in Dysart gibt, der es nicht aushalten kann, mit Alans Leidenschaft konfrontiert zu sein und der deshalb eine voreilige Konfrontation mit der Tat vorantreibt. Dies geschieht auf eine grenzüberschreitende Weise, ähnlich der Grenzüberschreitung, die Alan zuvor mit Jill erlebt hat.

Dysart, durch seine Tätigkeit desillusioniert, scheint seine persönliche Involviertheit im Therapiesetting nicht ausreichend zu bemerken. Zwar ist es grundsätzlich menschlich, in einer zwischenmenschlichen Interaktion emotional involviert zu sein. Als therapierende Person ist es jedoch unerlässlich, sich zu jedem Zeitpunkt über die eigenen persönlichen Gefühle bewusst zu sein und er darf keinerlei eigene Interessen verfolgen. Stattdessen müssen die Ziele des Patienten im Vordergrund stehen.

Es ist demnach ein grober Behandlungsfehler, dass Dysart den eigenen Interessen zu folgen scheint,

Diese sogenannte therapeutische Abstinenz ist in der Berufsordnung der Psychotherapeut*innen festgelegt. Deshalb ist es umso wichtiger, regelmäßig eine Supervision wahrzunehmen, sich also mit Kolleg*innen auszutauschen, um die eigene Herangehensweise im therapeutischen Setting zu reflektieren. Im Stück findet eine solche kritische Auseinandersetzung durch Dysart nicht statt, auch gibt es keinen kritischen Austausch mit anderen Kolleg*innen. Es ist demnach ein grober Behandlungsfehler, dass Dysart den eigenen Interessen zu folgen scheint, anstatt Alans Zielvorstellungen. So lässt am Ende Dysarts Fazit ein vages Schuldeingeständnis vermuten: „I stand in the dark with a pick in my hand, striking at heads!“. Doch es bleibt eine Erkenntnis, die zu spät kommt – für Alan und auch für Dysart selbst.

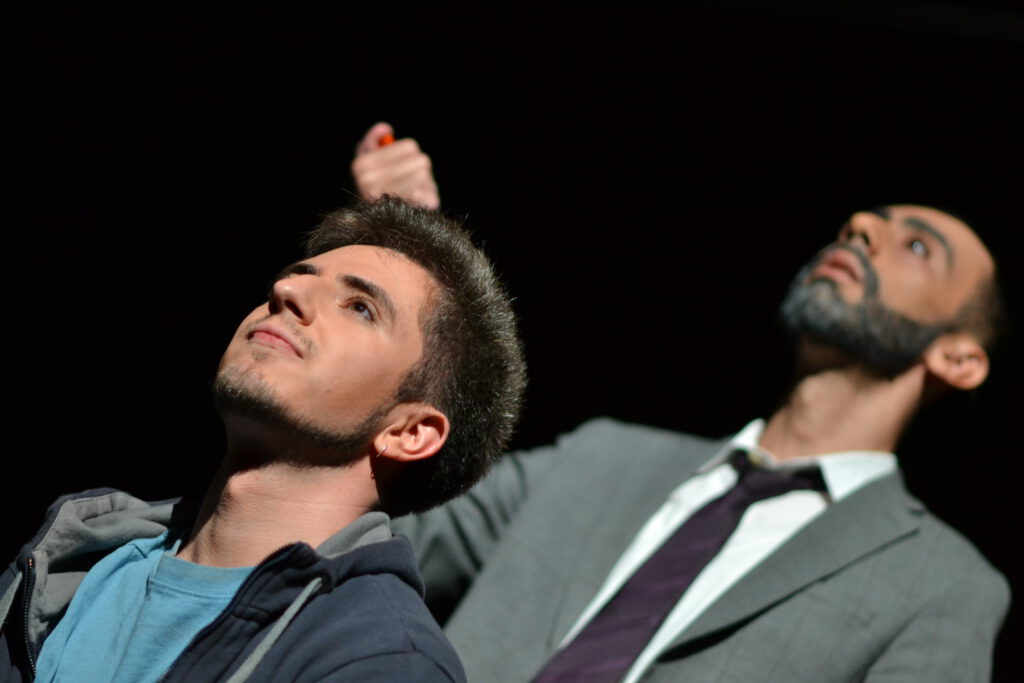

Foto (c) David Heuberg

Schreibe einen Kommentar