Von Madeleine Lange

Früher, ja, da wurde man viel schneller zum Außenseiter, Sonderling oder zur Exzentrikerin befördert, finden Sie nicht auch? Sie erinnern sich doch bestimmt noch an den neunjährigen Jungen aus der Parallelklasse, der in jenem zarten Alter bereits ein Wissenschaftsmagazin abonniert hatte, in dem andere frühestens mit vierzehn schmökerten, und der im Sachkundeunterricht grundsätzlich alles besser wusste als die Mitschüler. Heute hingegen besitzen ja alle Drittklässler mindestens ein Geolino-Abo, wenn nicht gar zwei. Auch modisch war es ein Klacks, aus dem Rahmen zu fallen, das wissen viele von uns sicher aus persönlicher Erfahrung. Unangesagte Jeans und eine Brille aus der vorvorletzten

Saison, mehr brauchte es nicht, schon hatte man einen Ruf weg.

Inzwischen erscheint es mir ein viel komplexeres Unterfangen, sich von der Norm – was auch immer das sein mag – abzusetzen, um als Abweichler Weltkarriere zu machen. Historisch gesehen haben die Sonderlinge zentralen Anteil an der kulturellen Entwicklung des Abendlandes. Auch ohne humanistische Schullaufbahn kennt man den einen oder anderen griechischen Philosophen, der in der Antike in Wassertonnen badete, um die Geheimnisse unserer Welt zu entschlüsseln und anschließend nackt durch die Straßen laufend, seine Mitmenschen mit Heureka-Rufen belästigte (wer es googlen möchte, „Archimedes“ lautet das Stichwort). Ohne langes Nachdenken fallen mir zum Beispiel halbtaube Komponisten aus dem Rheinland ein, die 130 Jahre vor Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft dem Kontinent eine Hymne schufen.

Historisch gesehen haben die Sonderlinge zentralen Anteil an der kulturellen Entwicklung des Abendlandes.

Lassen wir den Blick jedoch durch die Gegenwart streifen, wird es erheblich schwieriger mit den komischen Käuzen, ohne dass man ihnen gleich pathologische Züge diagnostizieren möchte. Wo trifft man heutzutage noch Alltags-Sonderlinge? In Zeiten, in denen die Individualisierung als ein hohes, wenn nicht als das höchste Gut, gilt. In denen jeder Dritte einen Podcast zu einem Nischenthema, wie der heimischen Camembert-Herstellung, produziert und jede Zweite Lebenstipps über Instagram gibt, die in der Zusammenfassung lauten, man solle am besten auf sein Bauchgefühl hören und sich bitteschön am besten stets genauso verhalten, wie es einem selbst gefällt. Aber wenn der Mainstream von so individuellen Individuen bevölkert ist, wie schafft man es dann, in die Avantgarde aufzurücken?

Aufmerksamkeitsökonomisch ausgedrückt: Wie erreicht man im Jahr 2023 den Status, der diese berühmten fünf Minuten Ruhm verspricht? „Aha“, höre ich da im Hintergrund, und Sie liegen richtig: Da hätten wir doch ein gutes Beispiel. Andy Warhol, bürgerlich Andrew Warhola, würden Sie und ich sicherlich nicht in die Kategorie „Durchschnittsbürger“ einordnen, und er sich sicher auch nicht. Aber: Würden ihn Siebdrucke und Reproduktionen berühmter Werbedesigns heute noch in irgendeiner Form dem Besonderen, Außergewöhnlichen, gar Exzentrischen zuordnen? Der Blick auf die Website Etsy.com, den „weltweiten Marktplatz für einzigartige und kreative Waren“, lässt uns ernüchtert zurück: Was im späten Mid-Century des 20. Jahrhunderts noch ungewöhnlich und alles anderes als bürgerlich daherkam, ist es 50 bis 60 Jahre später einfach nicht mehr.

Aber wenn der Mainstream von so individuellen Individuen bevölkert ist, wie schafft man es dann, in die Avantgarde aufzurücken? Ein Blick auf Etsy.com lässt uns ernüchtert zurück.

Jemand wie die britische Dramatikerin Edith Sitwell hatte es Anfang des 20. Jahrhunderts noch einfacher. Hineingeboren in eine wohlhabende, adelige Familie, erzogen von einer Nanny, schlechtes Verhältnis zu den Eltern, vermutliche Wirbelsäulenverkrümmung – da kommt einiges zusammen, das ihr einen Ehrentitel unter den Besonderen zukommen lässt. Ergänzt um etwas literarisches Talent, oder zumindest den Mut, die altbekannten Formen zu sprengen, schwupps, hat man wie sie den Ruf weg, „exzentrisch“ zu sein. Tja, als die Regeln noch streng und die roten Linien deutlich zu erkennen waren, musste man sich gar nicht mehr so sehr ins Zeug legen. Je enger das gesellschaftliche Korsett anlag (übrigens trug die jugendliche Edith aufgrund ihres Rückenleidens tatsächlich eines aus Eisen), desto schneller hoben die Mitbürger die Augenbraue.

Denn der Sonderling ist ja nicht per se sonderbar, erst der Außenblick weist ihm oder ihr diesen Status zu. Ohne Etiquette, Kaffeeklatsch oder Social Media – woher wüsste die Mehrheit eigentlich, was sich in das, was man Normalität nennt, einordnet und was eben nicht so ganz? Richtig, da wäre die moralische Instanz der Kirche, die sich schon immer gern eingemischt und ihren Schäfchen mit Geboten und Gebeten das Leben schwer gemacht hat.

Der Sonderling ist ja nicht per se sonderbar.

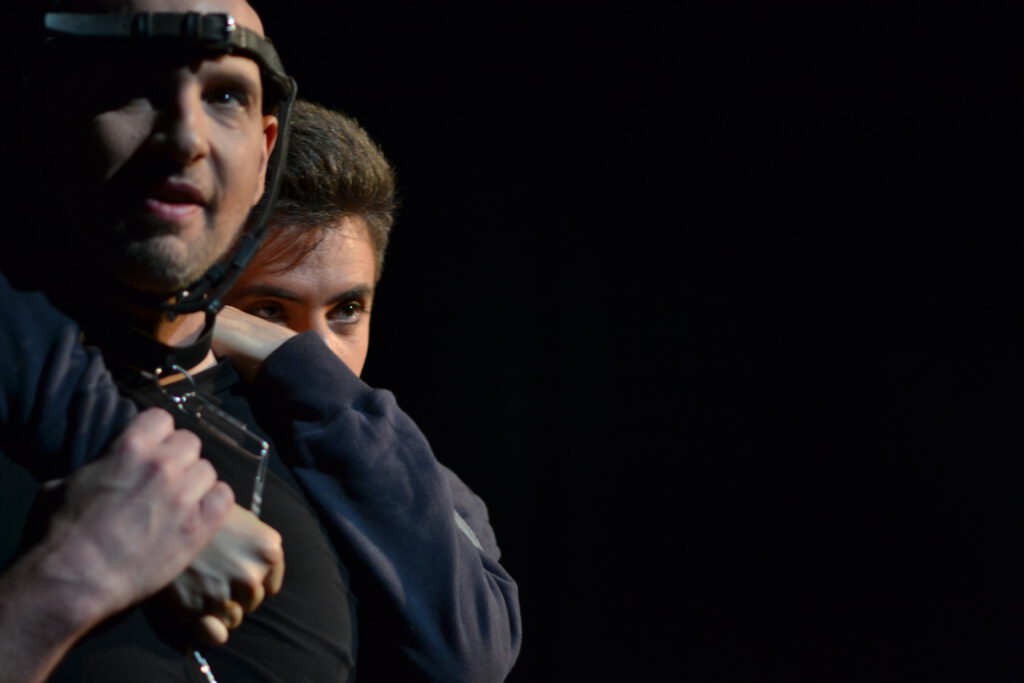

Was uns – endlich – zu Equus bringt. Die gesellschaftliche Bedeutung der Religion mitsamt ihren Einengungen und Begrenzungen zieht sich durch Peter Shaffers dicht gewebtes Stück. Auf der Figur des jungen Alan Strang lastet so viel, dass man sich eigentlich nicht daran wagen darf, ihn nur auf eine Funktion innerhalb der Bühnenerzählung zu reduzieren. Ist er jetzt ein Außenseiter, ein Sonderling oder ist er ein Symbol für die Menschheit an sich, eine Freud’sche Personifizierung? „He’s a modern citizen for whom society does not exist”, formuliert es Psychiater Dysart im zweiten Akt. Für Alans Außenseitertum entwickelt der Arzt eine tiefe Bewunderung, gepaart mit unendlichem Neid für die wilde quasi-religiöse Leidenschaft, mit der Alan sich abkoppelt vom Etablierten.

„Modern citizen“, da fühlen wir uns als Bürgerinnen und Bürger des frühen 21. Jahrhunderts natürlich besonders angesprochen. In den Siebzigerjahren, als Peter Shaffer Equus verfasste, hatte man ja noch keine Ahnung davon, was „modern“ überhaupt sein sollte. (Haben Sie schon mal Fotos von den Klamotten gesehen, die man damals trug? Eben.) Wir können uns heutzutage einfach viel stärker mit Dysarts Dilemma identifizieren als das Uraufführungspublikum – und sind gleichzeitig Lichtjahre von einem echten Verständnis entfernt. Denn, auch das gehört zum modernen Leben: Heute verehren wir Sonderlinge, diejenigen, die uns mit schicken, farbigen Drucken für die hellgrau gestrichene Wohnzimmerwand versorgen, die ihrer intrinsischen Motivation folgen oder die sich keine Gedanken machen, wie die Mehrheitsgesellschaft zu ihnen steht und allein durch intensives Nachdenken einen Weg finden, etwa die Reinheit einer Goldkrone bestimmen zu können. Oder neun Symphonien komponieren, die man auch Jahrhunderte nach ihrem Ableben noch gern anhört.

Warhol, Sitwell, Archimedes und Beethoven, sie mögen bis zu einem gewissen Grade Außenseiter gewesen sein, wer kann das heute wi rklich noch feststellen. Keine und keinen von ihnen haben wir moderne Menschen persönlich getroffen, und nicht jeder, der sich für seine Kreativarbeit ins stille Kämmerlein zurückzieht, wird automatisch zur gesellschaftlichen persona non grata. Außerdem sollten wir den Fehler vermeiden, Genialität mit Außenseitertum gleichzusetzen. Es gibt ja auch Sonderlinge, deren Ideen die Gesellschaft nun wirklich nicht braucht oder die schlicht keinen Funken revolutionärer Gedanken in sich tragen.

Wir können uns heutzutage einfach viel stärker mit Dysarts Dilemma identifizieren als das Uraufführungspublikum – und sind gleichzeitig Lichtjahre von einem echten Verständnis entfernt.

So bleibt die Frage: Wären Sie oder ich trotz all des heute gelebten Individualismus wirklich bereit, den Schritt nach außen freiwillig zu gehen? Je mehr man die Einzelgänger der Geschichte verklärt, desto leichter übersieht man, dass der Mensch, in unterschiedlicher Ausprägung, ein Rudeltier ist. Unserer eigenen Zugehörigkeit vergewissern wir uns nur allzu gern, indem wir andere ins Abseits stellen – das lässt sich in jedem halbwegs seriösen Küchenpsychologieratgeber nachlesen. Wir haben als Gesellschaft in den vergangenen Jahrzehnten, glücklicherweise, einen empathischeren Blick auf den oder die Einzelne(n) gewonnen, so dass nicht gleich jeder naturwissenschaftlich interessierte Grundschüler oder mit modischem Handicap ausgestattete Teenagerin den Außenseiterstempel aufgedrückt bekommt. Jedenfalls nicht mehr so schnell.

Um es mit Dr. Dysart zu sagen: „The normal is the good smile in a child’s eyes – alright. It is also the dead stare in a million adults.“ Das wiederum hat sich seit der Uraufführung von Equus nicht gewandelt. Vielleicht sollten wir uns alle mehr anstrengen, das Außergewöhnliche in uns herauszulassen.

Schreibe einen Kommentar