Vergils Georgica und Ovids Metamorphosen

Von Günter Daubenmerkl

Die beiden wichtigsten Quellen für unsere heutige Kenntnis des Orpheus-Mythos sind die Georgica (IV, 453f) des Vergil (70-19 v.C.) und die Metamorphosen (X, 1-85 und XI, 1-85) des Ovid (43 v.C.-17 n.C.). Doch die Orpheus-Sage selbst ist bedeutend älter. Bereits der griechische Dramatiker Euripides erwähnt in Alkestis (438 v.C.) den Sänger Orpheus und seinen Versuch, Eurydike aus der Unterwelt zurückzuholen. Ebenso entstand im sechsten bis fünften vorchristlichen Jahrhundert in Griechenland die philosophische Strömung der Orphiker, die sich auf Orpheus beriefen und an ein Fortleben der Seele nach dem Tod des Körpers glaubten.

Orpheus macht sich durch seine maßlose Liebe zu einer einzigen Person schuldig.

In Vergils Georgica, die sich als Lehrgedicht für die Landwirtschaft versteht (Buch I: Ackerbau und Umwelt, Buch II: Baumpflanzung und Weinbau, Buch III: Nutzvieh, Buch IV: Bienenzucht) wird im vierten Buch der Landmann Aristaeus beschrieben, dem das Verschulden am Tod der Nymphe Eurydice vorgeworfen wird. Sie sei, als er versucht habe, sie zu vergewaltigen, auf der Flucht vor ihm von einer Schlange gebissen worden und gestorben. Dafür hätten die Waldnymphen ihn bestraft und seine Bienen sterben lassen, denn er habe ohne Not den Tod eines Naturwesens verursacht.

Orpheus hingegen macht sich durch seine maßlose Liebe zu einer einzigen Person schuldig. Eurydice ist für ihn unersetzlich. Als er sie endgültig verliert, ist er nicht bereit, sich einem anderen Menschen zuzuwenden, irgendwelchen Ersatz für Eurydice zu akzeptieren. Selbst als er trauernd im Wald umherirrend und von den Mänaden zerrissen wird, ruft noch sein vom Rumpf getrennter Kopf fortwährend Eurydices Namen, also das, was sie als ein nicht ersetzbares Individuum kennzeichnet.

Für Lukrez ist der individuelle Tod nicht das Ende, sondern nur eine Phase im Zustand des Vergangenen im ewigen sich Verwandeln und Weiterströmen der unsterblichen Natur.

Vergil stellt uns hier zwei antithetische Naturverständnisse vor: Die Natur als ein fortlaufender Prozess des Werdens und Vergehens, wie sie Aristaeus versteht, und die Idee von der Einmaligkeit eines Geschöpfes, die von Orpheus vertreten wird. Aristaeus weiß als Landmann um das Urgesetz der Natur, des permanenten Werdens und Vergehens, des „Stirb und Werde“ der lex Proserpina; er akzeptiert es und auch den Tod, der für ihn nur eine Phase in diesem Wandlungsprozess darstellt. Er versteht Liebe (amor) als die Zeugungskraft der Natur, wie sie von Lukrez (1. Jh. v.C.) in De rerum natura beschrieben wird. Für ihn ist der individuelle Tod nicht das Ende, sondern nur eine Phase im Zustand des Vergangenen im ewigen sich Verwandeln und Weiterströmen der unsterblichen Natur. Auch wenn er durch seine Tätigkeit gezwungen ist, hart und lieblos mit der Natur umzugehen, als Landmann Naturwesen unterwerfen, sie verletzen und töten muss, müsse er als ein die Natur kultivierender Mensch mit ihren Resourcen umsichtig und schonend umgehen. Er machte sich schuldig, als er gegen diesen Grundsatz verstieß und den Tod Eurydices verursachte.

Orpheus hingegen, der Liebende, ist dem Tod gegenüber hilflos, wenn der ihm die Geliebte nimmt. Er kann sich mit dem individuellen Tod Eurydices nicht abfinden und geht an der Trauer darüber schließlich selbst zu Grunde. Die Natur verzeiht ihm nicht, dass er ihre Gesetze vom Werden und Vergehen nicht akzeptiert. Seine Schuld liegt darin, dass er sich nicht dem Gesetz der Proserpina beugen will; dem Naturgesetz vom regelmäßigen Erblühen und Absterben, vom Werden und Vergehen.

Zu überlegen ist aber auch, ob er, wenn er sich an Proserpinas Vorschrift, sich auf dem Rückweg nicht nach Eurydice umzudrehen, gehalten hätte, tatsächlich die verlorene Eurydice wieder neben sich gefunden hätte. Denn wie die aus einer Blumenzwiebel im nächsten Jahr entstehenden Blüten nicht dieselben wie die des vergangenen sein können, wäre auch Eurydice, die ihm Proserpina wiedergeschenkt hatte, nach ihrem Tod und dem Wiedererblühen eine neue gewesen. Doch Orpheus kann sich auf dem Rückweg aus dem Hades nicht beherrschen, und anstatt voraus in eine neue Zukunft zu blicken, wendet er sich um, schaut zurück und verliert Eurydice endgültig. Er ist nicht fähig (oder bereit), sich wieder in den Fluss des Lebens einzuordnen. Seine Strafe besteht explizit darin, dass seine Glieder, nachdem er auf einem Fruchtbarkeitsfest von den Mänaden zerrissen wurde, denen er sich verweigerte, auf dem Acker als Dünger verstreut und so dem Gesetz der Proserpina entsprechend wieder dem Kreislauf der Natur zugeführt werden. (Die Gedanken zu diesem Interpretationsversuch des Orpheus-Mythos, wie er von Vergil dargestellt wird, habe ich dem Aufsatz „Aristaeus und Orpheus im 4. Buch der Georgica“ von Christoff Neumeister, Würzburger Jahrbücher für die Altertumswissenschaft 8 [47-59], Würzburg, 1982, entnommen.)

In Ovids Metamorphosen wird Aristaeus nicht erwähnt. Ovid konzentriert sein Gedicht auf den Versuch des Orpheus, Eurydice aus der Unterwelt zurückzugewinnen (Buch X) und seinen Tod durch die Mänaden (Buch XI).

Orpheus ist nicht fähig, sich wieder in den Fluss des Lebens einzuordnen.

Orpheus ist ein Sohn Apollons und der Calliope, der Muse der epischen Dichtung und des Saitenspiels. Nachdem seine Braut Eurydice bei ihrer Hochzeitsfeier durch einen Schlangenbiss stirbt, folgt er ihr in die Unterwelt. Er betört durch sein Saitenspiel die Göttin der Unterwelt (Persephone/Proserpina), die ihm Eurydice zurückgibt unter der Bedingung, sich auf dem Rückweg an die Erdoberfläche nicht nach ihr umzublicken. Doch Orpheus bricht dieses Gebot, voller Liebe und in Sorge, sie könne ermatten – und er verliert Eurydice endgültig. Daraufhin entsagt er aller Frauenliebe und weist alle ab, die versuchen, sich mit ihm zu verbinden. Voller Trauer streift er nun alleine durch die Wälder und zieht mit seinem Gesang die wilden Tiere und sogar die Steine in seinen Bann. Schließlich wird er das Opfer einer Horde von Bacchantinnen, die ihn zerfleischen, weil er sich nach Eurydices Verlust allen Frauen verweigert. Während Orpheus‘ Schatten in die Unterwelt hinabsteigt und dort wieder mit Eurydice vereint ist, bestraft Bacchus die Mänaden für ihre Untat und verwandelt sie in Bäume.

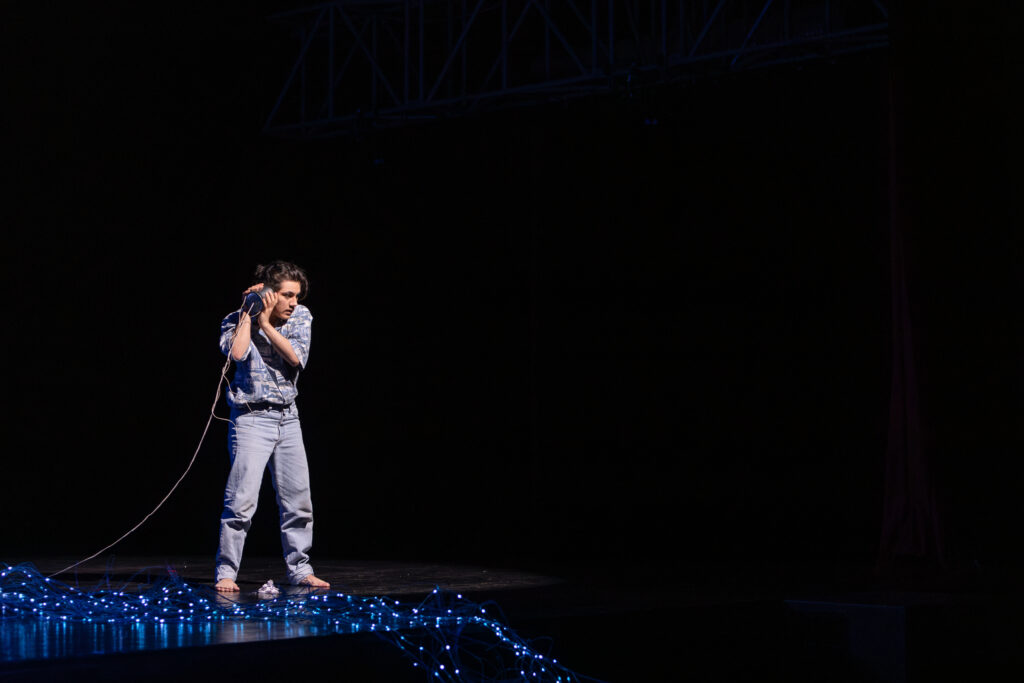

Photo (c) Sarah Naumann

Schreibe einen Kommentar